Die Ursprünge der Denkmalschmiede Höfgen reichen zurück auf eine Enklave des 1243 gegründeten Zisterzienserklosters Marienthron. Die Besiedlung der Region erfolgte im Zuge der deutschen Ostsiedlung im 12. und 13. Jahrhundert. Auf Initiative von Markgraf Heinrich dem Erlauchten von Meißen gegründet, entwickelte sich das Kloster Marienthron zu einem bedeutenden religiösen und wirtschaftlichen Zentrum des Zisterzienserordens und verwaltete umfangreiche Ländereien.

Das Kloster erlangte besondere Bekanntheit als Lebensort von Katharina von Bora, der späteren Ehefrau Martin Luthers, die 1523 aus dem Kloster floh. Mit der Reformation und der Einführung des evangelischen Glaubens in Sachsen wurde das Kloster 1542 aufgelöst, und seine Besitztümer gingen in weltlichen Besitz über. Die Ländereien wurden fortan von freien Bauern bewirtschaftet; Kaditzsch zählte damals elf „besessene Mann“, 24 Inwohner und umfasste 11 3⁄4 Hufen. Nach der Reformation überstand der Ort zahlreiche große Konflikte, darunter den Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), die Napoleonischen Kriege (1803–1815) und den Ersten Weltkrieg (1914–1918). Die schwersten Verluste erlitt Kaditzsch jedoch während des Zweiten Weltkriegs (1939–1945), der letztlich zum Verfall des Landgutes führte.

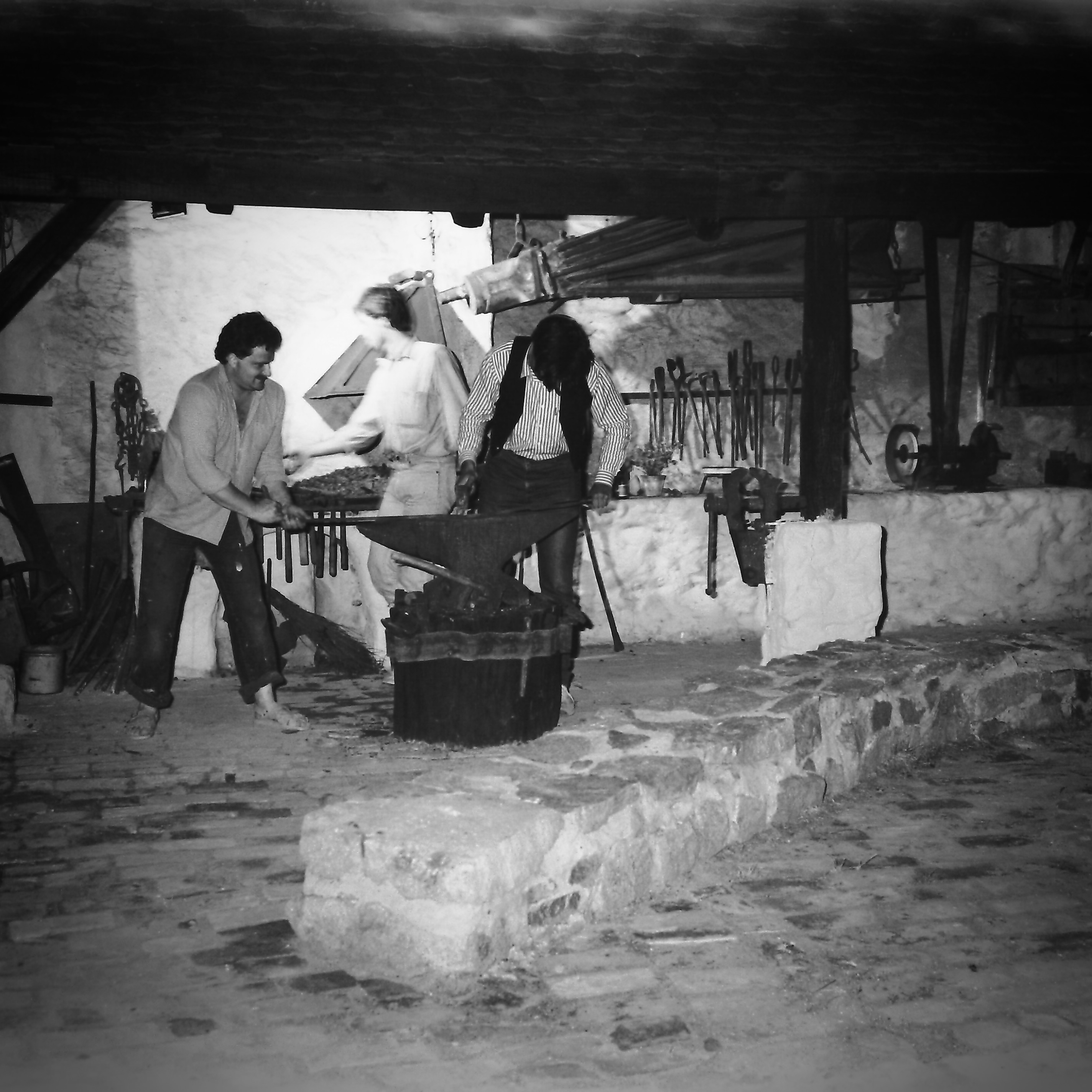

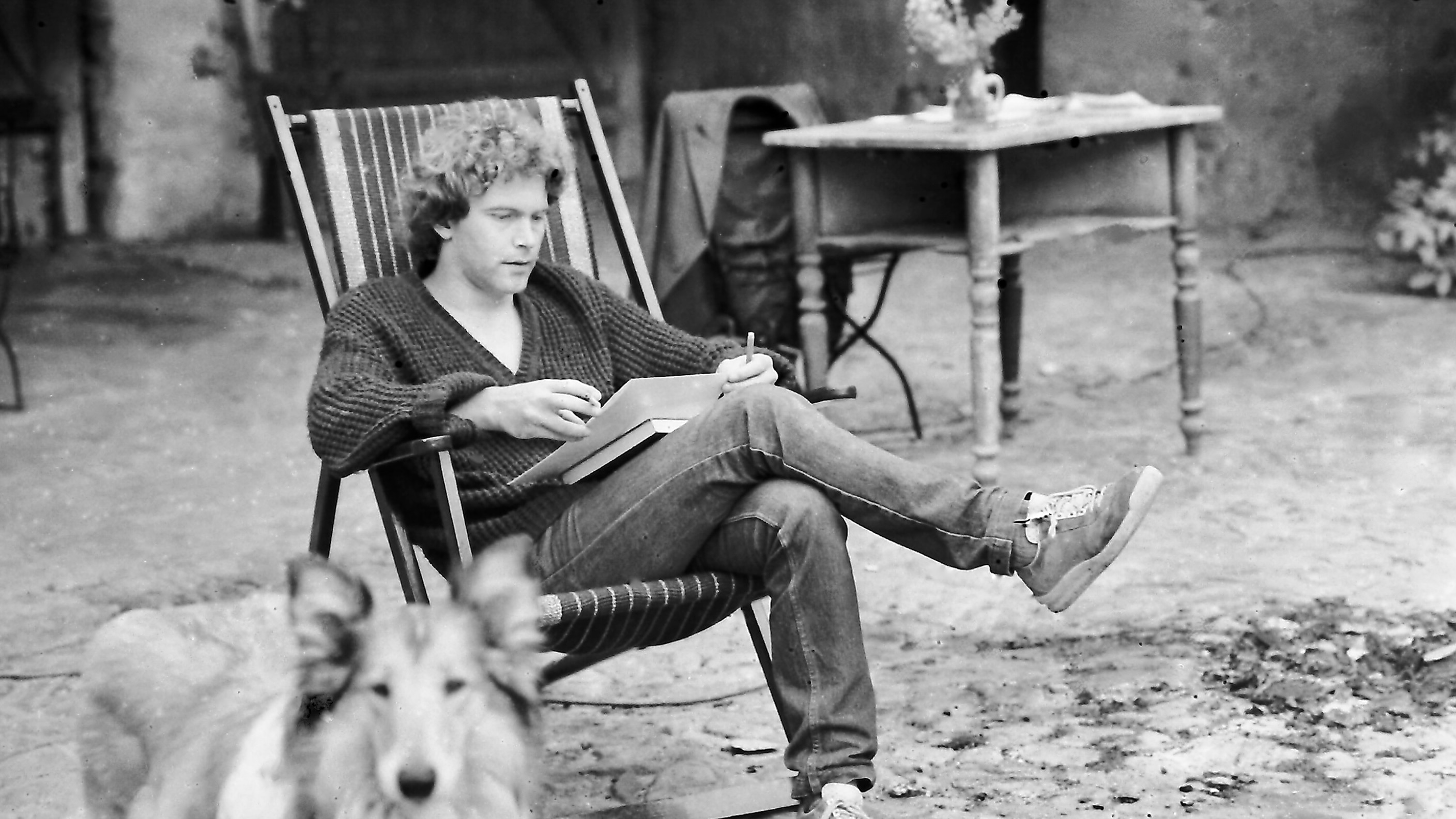

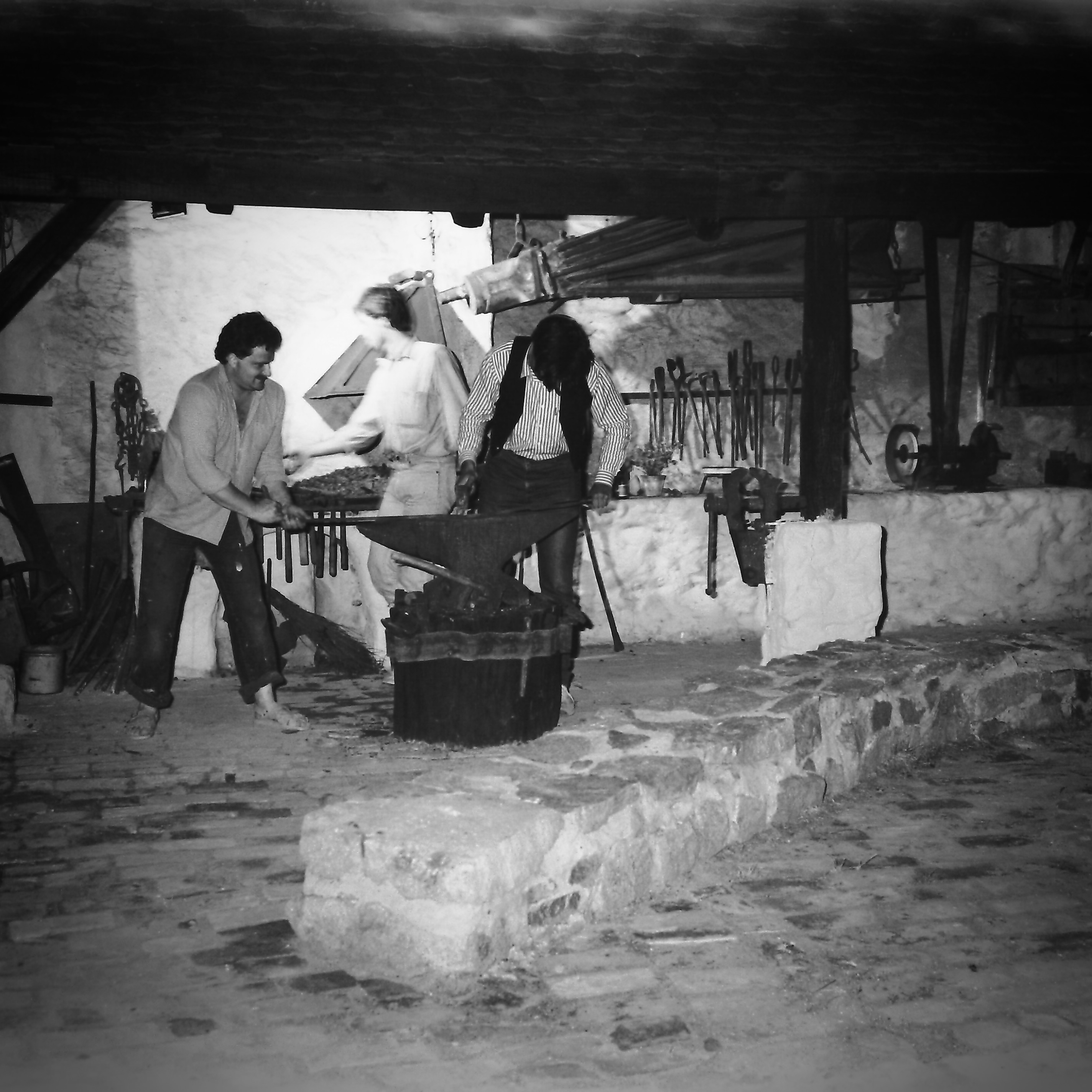

Über drei Jahrzehnte blieb das Anwesen unbewohnt und war 1976 bereits für den Abriss vorgesehen, als der Leipziger Psychophysiker Kurt Uwe Andrich die Ruine entdeckte. Er erkannte das Potenzial des historischen Ortes und erwarb das Anwesen. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Kristina Bahr und einem engagierten Freundeskreis verwandelte er den Vierseithof in ein Zentrum für kreatives, wissenschaftliches und künstlerisches Schaffen.

Das architektonische Ensemble zeichnet sich durch einen quadratischen Grundriss aus, der von Gebäuden an allen vier Seiten begrenzt wird, während sich in der Mitte ein offener Innenhof befindet. Die zweigeschossigen Gebäude, die aus verschiedenen Epochen stammen, erfüllten unterschiedliche Funktionen, darunter Wohnbereiche, Ställe für Tiere sowie Scheunen und Wirtschaftsgebäude zur Lagerung von Gerätschaften, Heu und Getreide. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammten aus den unmittelbar angrenzenden Gärten, Streuobstwiesen und Feldern. Die durchdachte Struktur ermöglichte nicht nur eine effiziente Bewirtschaftung und Raumnutzung, sondern bot auch Schutz vor äußeren Einflüssen. Historisch gesehen waren solche Höfe bedeutende Bestandteile landwirtschaftlicher Gemeinschaften, die als zentrale Anlaufstellen für Wirtschaft, Handel, Handwerk, Viehzucht und Getreidelagerung dienten.

Die jahrzehntelange Rekonstruktion der Denkmalschmiede Höfgen wurde mit dem renommierten „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ sowie weiteren bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt.

Heute präsentiert sich die Denkmalschmiede Höfgen als herausragender Veranstaltungsort, der durch die einzigartige Verbindung von Wissenschaft, Kunst und Kultur den Genius loci der Region bereichert. Sie gilt als unvergleichlich und wird als wahres Juwel der deutschen Kulturszene geschätzt.

Zeittafel

Bauen und Rekonstruieren: Die Wiederbelebung eines vergessenen Landgutes

Mitte der siebziger Jahre entdeckte ich während meiner Streifzüge durch das Muldenland auf einer Anhöhe, nahe den malerischen Flußauen, Überreste eines ungewöhnlichen Landgutes. Wie so vielen Profanbauten vergangener Jahrhunderte drohte auch diesem Zeitzeugen bäuerlicher Alltagskultur das Schicksal des endgültigen Abbruchs durch Abriss. Oft kam ich im Verlauf der beiden folgenden Jahre in das kirchenlose Dörfchen - und schließlich entschloss ich mich, entgegen dem Urteil vieler Ratgeber, für diese Ruine. Dort, wo Dutzende Bauerngenerationen vorher die Früchte harter Feldarbeit in den Schauer brachten, begann ich, anfangs argwöhnisch von der Dorfgemeinschaft beobachtet und bespöttelt, den jahrzehntelangen Verfall aufzuhalten und eine neue Zweckbestimmung für die Zukunft zu finden.

—Kurt Uwe Andrich, Erinnerung des Haus- und Bauherren

weitere Um- und Ausbauprojekte:

Stregehaus (ehemals Dorfkonsum): um 1938/1980; Um- und Ausbau 1993-95

Lindhaus (ehemals Gasthof "Zur Linde"): um 1776; Um- und Ausbau 2003

Weidehaus: um 1780; Um- und Ausbau 1995

Jutta Park: um 1896; Rekonstruiert 1991-1996

Schiffmühle: 1854; abgebrannt 1871; Neubau: 1991

Aussichtsturm: 1904 zerstört 12. Mai 1945; Rekonstruktion: 1992

Parkrondell: 1902 zerstört 1945; Neubau: 1993

Parkspringbrunnen und Wasseranlagen: 1904 zerstört 1945; Neubau: 1992-94

↑ zum Seitenanfang

Das Kloster erlangte besondere Bekanntheit als Lebensort von Katharina von Bora, der späteren Ehefrau Martin Luthers, die 1523 aus dem Kloster floh. Mit der Reformation und der Einführung des evangelischen Glaubens in Sachsen wurde das Kloster 1542 aufgelöst, und seine Besitztümer gingen in weltlichen Besitz über. Die Ländereien wurden fortan von freien Bauern bewirtschaftet; Kaditzsch zählte damals elf „besessene Mann“, 24 Inwohner und umfasste 11 3⁄4 Hufen. Nach der Reformation überstand der Ort zahlreiche große Konflikte, darunter den Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), die Napoleonischen Kriege (1803–1815) und den Ersten Weltkrieg (1914–1918). Die schwersten Verluste erlitt Kaditzsch jedoch während des Zweiten Weltkriegs (1939–1945), der letztlich zum Verfall des Landgutes führte.

Über drei Jahrzehnte blieb das Anwesen unbewohnt und war 1976 bereits für den Abriss vorgesehen, als der Leipziger Psychophysiker Kurt Uwe Andrich die Ruine entdeckte. Er erkannte das Potenzial des historischen Ortes und erwarb das Anwesen. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Kristina Bahr und einem engagierten Freundeskreis verwandelte er den Vierseithof in ein Zentrum für kreatives, wissenschaftliches und künstlerisches Schaffen.

Das architektonische Ensemble zeichnet sich durch einen quadratischen Grundriss aus, der von Gebäuden an allen vier Seiten begrenzt wird, während sich in der Mitte ein offener Innenhof befindet. Die zweigeschossigen Gebäude, die aus verschiedenen Epochen stammen, erfüllten unterschiedliche Funktionen, darunter Wohnbereiche, Ställe für Tiere sowie Scheunen und Wirtschaftsgebäude zur Lagerung von Gerätschaften, Heu und Getreide. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammten aus den unmittelbar angrenzenden Gärten, Streuobstwiesen und Feldern. Die durchdachte Struktur ermöglichte nicht nur eine effiziente Bewirtschaftung und Raumnutzung, sondern bot auch Schutz vor äußeren Einflüssen. Historisch gesehen waren solche Höfe bedeutende Bestandteile landwirtschaftlicher Gemeinschaften, die als zentrale Anlaufstellen für Wirtschaft, Handel, Handwerk, Viehzucht und Getreidelagerung dienten.

Die jahrzehntelange Rekonstruktion der Denkmalschmiede Höfgen wurde mit dem renommierten „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ sowie weiteren bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt.

Heute präsentiert sich die Denkmalschmiede Höfgen als herausragender Veranstaltungsort, der durch die einzigartige Verbindung von Wissenschaft, Kunst und Kultur den Genius loci der Region bereichert. Sie gilt als unvergleichlich und wird als wahres Juwel der deutschen Kulturszene geschätzt.

Zeittafel

- Gründung des Zisterzienserklosters Marienthron: 1243

- Errichtung des Steinkreuzes: 13./14. Jahrhundert (Mittelalter)

- Bau des ehemaliges Wohn- und Stallhauses: um 1604 (Frühe Neuzeit)

- Errichtung der ehemaligen Stampflehmscheune: um 1730 (Barock)

- Bau der Remise, ehemals Wagenhaus: um 1760 (Barock)

- Errichtung des Torhauses, ehemals Auszugshaus: um 1804 (Klassizismus)

Bauen und Rekonstruieren: Die Wiederbelebung eines vergessenen Landgutes

Mitte der siebziger Jahre entdeckte ich während meiner Streifzüge durch das Muldenland auf einer Anhöhe, nahe den malerischen Flußauen, Überreste eines ungewöhnlichen Landgutes. Wie so vielen Profanbauten vergangener Jahrhunderte drohte auch diesem Zeitzeugen bäuerlicher Alltagskultur das Schicksal des endgültigen Abbruchs durch Abriss. Oft kam ich im Verlauf der beiden folgenden Jahre in das kirchenlose Dörfchen - und schließlich entschloss ich mich, entgegen dem Urteil vieler Ratgeber, für diese Ruine. Dort, wo Dutzende Bauerngenerationen vorher die Früchte harter Feldarbeit in den Schauer brachten, begann ich, anfangs argwöhnisch von der Dorfgemeinschaft beobachtet und bespöttelt, den jahrzehntelangen Verfall aufzuhalten und eine neue Zweckbestimmung für die Zukunft zu finden.

—Kurt Uwe Andrich, Erinnerung des Haus- und Bauherren

weitere Um- und Ausbauprojekte:

Stregehaus (ehemals Dorfkonsum): um 1938/1980; Um- und Ausbau 1993-95

Lindhaus (ehemals Gasthof "Zur Linde"): um 1776; Um- und Ausbau 2003

Weidehaus: um 1780; Um- und Ausbau 1995

Jutta Park: um 1896; Rekonstruiert 1991-1996

Schiffmühle: 1854; abgebrannt 1871; Neubau: 1991

Aussichtsturm: 1904 zerstört 12. Mai 1945; Rekonstruktion: 1992

Parkrondell: 1902 zerstört 1945; Neubau: 1993

Parkspringbrunnen und Wasseranlagen: 1904 zerstört 1945; Neubau: 1992-94

↑ zum Seitenanfang